99 Kyai Kharismatik NU

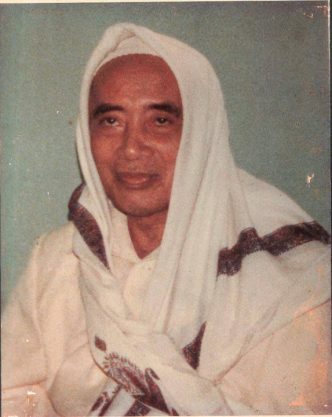

KH. ABDUL HAMID

PASURUAN — JAWA TIMUR

WAFAT: 1405 H / 1985 M

KELAHIRANNYA

Kiai Hamid lahir di Desa Sumber Girang di Lasem, Rembang Jawa Tengah pada 1914 M (1333 H). Ia adalah anak ketiga dari tujuh belas bersaudara, lima diantaranya saudara seibu. Kiai Hamid dibesarkan di tengah keluarga santri. Ayahnya, Kiai Umar, adalah seorang ulama di Lasem dan meninggal di Jember, Jawa Timur. Kiai Umar adalah menantu Kiai Shiddiq. Kiai Siddiq sendiri adalah ayah dari KH Mahfudz Shiddiq tokoh NU dan KH Ahmad Shiddiq mantan Rais Am PBNU.

Keluarga Hamid memang memiliki keterikatan yang sangat erat dengan dunia pesantren. Sehingga, sebagaimana saudara-saudaranya yang lain, Hamid sejak kecil telah dipersiapkan untuk menjadi Kiai. Ia sudah berganti nama sebanyak dua kali. Ia lahir dengan nama Mu’thi, lalu berganti nama dangan Abdul Hamid setelah haji yang pertama. Kemudian tanpa disengaja Ahmad Qusyairi, mertuanya, memanggil dengan Hamid saja. “Nama saya memang Hamid saja, Bah (ayah)”. Katanya seperti tidak ingin mengecewakan mertuanya itu.

DARI PESANTREN KE PESANTREN

Anak keempat itu mula-mula belajar membaca al-Qur’an dari ayahnya. Pada umur sembilan tahun lalu ayahnya mulai mengajarkan ilmu fiqh dasar. Tiga tahun kemudian, ia mulai pisah dengan orang tuanya untuk menimba ilmu di pesantren kakeknya, KH Shiddiq, di Tegalsari Jember, Jawa Timur. Konon, demikian penuturan Kiai Hasan Abdillah, Kiai Hamid sangat disayangi baik oleh ayahnya maupun kakeknya. Semasa kecil, sudah tampak tanda-tanda bahwa ia bakal menjadi wali dari ulama besar. “Pada usia enam tahun ia sudah bertemu Rasulullah.” katanya.

Dalam kepercayaan yang berkembang di kalangan warga NU, khususnya kaum sufi, Rasulullah. walau telah wafat, sekali waktu menemui orang-orang tertentu, khususnya para wali. Pertemuan dengan Rasulullah menjadi semacam legitimasi bagi kewalian seseorang.

Kiai Hamid mulai mengaji fiqh dari ayahnya dan para ulama di Lasem. Pada usia 12 tahun, ia mulai berkelana. Mula-mula ia belajar di pesantren kakeknya KH Shiddiq, di Tegalsari, Jember. Di sini ia diajak pergi naik haji untuk pertama kalinya bersama keluarga. Tiga tahun kemudian, untuk kedua kalinya ia menunaikan ibadah haji bersama kakek, paman-paman serta bibi-bibinya.

Tak lama kemudian ia pindah ke pesantren di Kasingan, Rembang. Di desa itu dan desa-desa sekitarnya, ia belajar fiqh, hadits, tafsir, dan lain-lain.

Pada usia 18 tahun ia pindah lagi ke Termas, Pacitan, Jawa Timur. Konon, seperti dituturkan oleh anak bungsunya yang kini menggantikannya mengasuh pesantren Salafiyah, H. Idris, pesantren itu cukup maju untuk ukuran zaman itu, dengan administrasi yang cukup rapi. Pesantren yang diasuh oleh Kiai Dimyati itu telah banyak melahirkan ulama terkemuka, antara lain: KH. Ali Ma’sum, mantan Rais Am PBNU. Menurut Idris, inilah pesantren yang telah banyak berperan dalam pembentukan bobot keilmuan Hamid. Di sini ia juga belajar berbagai ilmu keislaman. Sepulang dari pesantren itu, ia tinggal di pesantren bersama mertuanya. Di sinipun semangat keilmuanya tak pernah padam. Dengan tekun setiap harì pengajian Habib ja’far, ulama besar di pesantren itu, tentang ilmu tashawuf.

MENIKAH

Hamid menikah pada usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri, Nyai Hj. Nafisah, putri KH. Ahmad Qusyairi. Pasangan ini dikaruniai enam orang anak, satu diantaranya putri. Kini tinggal satu orang yang masih hidup, KH Idris. Kematian bayi pertama, Anas, telah mengantar mendung di rumah keluarga muda itu. Terutama istrinya, Nafisah yang begitu gundah sehingga Hamid merasa perlu mengajaknya tamasya ke Bali sebagai pelipur lara. Namun, sekali lagi Nafìsah dirundung kesusahan amat sangat setelah bayi keduanya, Zainab, meninggal dunia, padahal umurnya baru beberapa bulan. Dan lagi-lagi Kiai Hamid yang bijak itu mengajaknya ke tempat lain.

EMPAT TAHUN TIDAK DISAPA ISTRI

Kesabaran Kiai Hamid juga diuji ketika Nafisah yang dikawinkan orang tuanya selama dua tahun tidak mau akur. Namun ia menghadapinya dengan tabah.

KH. Hasan Abdillah, adik istri Kiai Hamid menuturkan, bahwa Kiai Hamid pernah tidak disapa istrinya selama empat tahun. Tapi, terhadap perlakuan itu, tak pernah terdengar keluhan darinya. Bahkan dengan cara sedemikian rupa Hamid dapat menutupi semua itu sehingga tak ada orang lain yang mengetahuinya.

“Wong tuwo kapan ndak digudo karo anak utowo keluarga, ndak endang munggah derajate (orang tua kalau tidak pernah mendapat cobaan dari anak atau keluarga, ia tidak lekas naik derajatnya). Katanya suatu kali mengenai ulah seorang anaknya yang agak merepotkan.

Kesabaran juga diterapkan dalam mendidik anak- anaknya. Menurut Idris, ia tidak pernah mendapatkan marah, apalagi mendapatkan pukulan dari ayahnya. Kesabarannya memang diakui tidak hanya oleh para santri, tapi juga oleh keluarga juga masyarakat serta umat Islam yang pernah mengenalnya. Sangat jarang ia marah, baik kepada santri maupun kepada anak dan istrinya. Kesabaran Kiai Hamid di hari tua, khususnya setelah menikah, sebenarnya kontras dengan sifat kerasnya di masa muda. “Kiai Hamid dahulu sangat keras,” kata Kiai Hasan Abdillah.

MENJADI BELANTIK

Kiai Hamid menjalani masa-masa awal kehidupan berkeluarga tidak dengan mudah. Selama beberapa tahun ia harus hidup bersama mertuanya di rumah yang jauh dari mewah. Untuk menghidupi keluarga tiap hari ia mengayuh sepedanya sejauh 30 Km pulang pergi sebagai belantik (pialang) sepeda. Sebab, kata Idris, pasar sepeda pada waktu itu ada di desa Porong, Pasuruan, 30 Km dari arah barat Kota Madya Pasuruan.

MENDIDIK LEWAT KETELADANAN

Menurut Idris, ayahnya lebih banyak memberikan pendidikan lewat keteladanan. Nasihat jarang ia berikan. Akan tetapi, untuk hal-hal prinsip, seperti shalat, Kiai Hamid sangat tegas. Merupakan suatu keharusan bagi anak- anaknya untuk bangun pada saat fajar menyingsing, guna menunaikan shalat Shubuh, meski sering orang lain disuruh membangunkan mereka. Kiai Hamid juga memberikan pelajaran membaca al Qur’an dan fiqh kepada anak-anaknya di masa kecil. Namun begitu mereka menginjak remaja, Kiai Hamid lebih suka menyerahkan anak-anaknya ke pesantren lain. Bukan hanya kepada anak-anaknya, tapi juga kepada istri, Kiai Hamid juga memberikan pengajaran. Waktunya tidak pasti. Kitab yang diajarkanya pun tidak pasti. Bahkan ia mengajar tidak secara berurutan dari bab satu ke bab berikutnya.

Pendeknya, lanjut Idris, ia seperti asal comot kitab, lalu dibuka kemudian diajarkan kepada istrinya. Dan lebih banyak yang diajarkan adalah kitab-kitab mengenai akhlak, seperti bidayatul hidayah karya Imam Ghazali. Tampaknya yang sangat ditekankan adalah amalan, bukan ilmunya itu sendiri,” jelasnya. Amalan itu pula yang ditekankan Kiai Hamid di Pesantren Salafiyah. Kalau pesantren-pesantren tertentu dikenal dengan spesialisasinya dalam bidang-bidang ilmu tertentu, misalnya ilmu alat (gramatika bahasa arab) atau fiqh, maka di pesantren ini, Kiai Hamid menonjolkan sebagai suatu lembaga untuk mencetak perilaku seorang santri yang baik.

Di sini, Kiai Hamid mewajibkan para santrinya untuk berjamaah shalat lima waktu. Sementara jadwal kegiatan pesantren lebih banyak diisi dengan kegiatan wirid yang hampir memenuhi jam aktif. Semuanya harus diikuti oleh Semua santri. Kiai Hamid sendiri tidak banyak mengajar, kecuali kepada santri-santri tertentu yang dipilihnya sendiri. Selain itu khususnya di masa-masa akhir kehidupannya, ia hanya mengajar seminggu sekali, untuk umum. Mushallah pesantren dan pelatarannya setiap Ahad selalu dipenuhi pengunjung untuk mengikuti pengajian selepas shalat Shubuh. Mereka tidak hanya datang dari Pasuruan, tapi juga dari kota Malang, Jember, bahkan Banyuwangi termasuk Wali Kota Malang waktu itu.

Yang diajarkan adalah kitab Bidayah al-Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Konon dalam setiap pengajian, ia hanya membaca beberapa baris dan kitab itu. Selebihnya adalah cerita-cerita tentang ulama masa lalu sebagai teladan. Tak jarang air matanya mengucur deras ketika ia bercerita.

DISUGUHI KULIT ROTI

Kiai Hamid memang sosok ulama sufi, pengagum Imam al-Ghazali dengan kitab-kitabnya ihya ‘Ulum al-Din dan bidayah al-Hidayah. Tapi, corak kesufian Kiai Hamid bukanlah yang menolak dunia sama sekali. Ia konon, memang selalu menolak diberi mobil Mercedez, tapi ia mau menumpanginya. Bangunan rumah dan perabotan cukup baik, meski tidak terkesan mewah.

Ia suka berpakaian dan bersurban serba putih. Cara berpakaian maupun penampilannya selalu terlihat rapi dan tidak kedodoran. Bahkan pakaian yang dipakai juga tidak bisa dikatakan berkualitas rendah. “Berpakaianlah yang rapi dan baik, biar saja kamu disangka orang kaya. Siapa tahu anggapan itu merupakan do’a bagimu,” katanya suatu kali kepada santrinya.

Namun, Kiai Hamid bukanlah orang yang mengumbar nafsu. Justru, kata Idris, ia selalu berusaha melawan nafsu. Hasan Abdillah bercerita, satu kali Kiai Hamid berniat mengekang nafsunya, dengan tidak makan nasi (tirakat). Tapi istrinya tidak tahu itu, kepadanya lalu disuguhi roti. Untuk menyenangkannya Kiai Hamid memakan roti itu, tapi tidak semuanya melainkan kulitnya saja.

“O, rupanya ia suka kulit roti,” pikir istrinya. Esoknya ia membeli kulit roti dalam jumlah yang cukup banyak lalu menyuguhkannya kepada Kiai Hamid. Kiai Hamid tertawa “Aku bukan penggemar kulit roti. Kalau aku memakannya kemarin itu karena aku sedang tirakat,” ujarnya.

Konon, berkali-kali Kiai Hamid ditawari mobil mercedez oleh H. Abdul Hamid, orang kaya di Malang. Tapi Kiai Hamid selalu menolak dengan halus. Dan untuk tidak membuatnya kecewa, Hamid mengatakan ia akan menghuhunginya sewaktu-waktu jika membutuhkan mobil itu.

Kiai Hamid memang selalu berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain, suatu sikap yang terbentuk oleh suatu ajaran Idkhalus Shurur (menyenangkan orang lain) seperti yang dianjurkan oleh Nabi. Misalnya, jika bertamu dan sedang berpuasa sunnah, ia selalu dapat menyembunyikan di hadapan tuan rumah sehingga tuan rumah tidak pernah merasa kecewa. Selain itu, ia selalu mendatangi undangan di manapun dan dari siapapun.

Selain terbentuk oleh ajaran Idkhalus Shurur, sikap sosialnya Kiai Hamid terbentuk oleh suatu ajaran (yang dipahami secara sederhana) mengenai kepedulian sosial Islam terhadap kaum dhu’afa yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sedekah. Memang karikaturis (meminjam istilah Abdurrahman Wahid) sifatnya. Tapi Kiai Hamid memang bukan ahli ekonomi yang berfikir secara lebih makro.

SOSIALNYA SANGAT TINGGI

Walau begitu, kita dapat memikirkan sikap sosial Kiai Hamid bukan hanya sekedar refleksi dan motivasi yang “egoistis”, dalam arti hanya untuk mendapatkan pahala dan kemudian merasa lepas dari kewajiban. Kita mungkin dapat melihat,betapa ajaran sosial Islam itu sudah membentuk tanggung jawab sosial dalam dirinya, meski tidak tuntas. Ajaran Islam tentang tanggung jawab sosial mula-mula harus diterapkan kepada keluarga terdekat, kemudian tetangga paling dekat, dan seterusnya. Urutan-urutan prioritas yang demikian tampak pada Kiai Hamid. Kepada keluarganya secara rutin ia menyumbang uang dan beras (10 kg). Selain itu, juga menanggung sebagian biaya pendidikan anggota keluarganya. Apakah itu keponakannya, adik ipar, sepupu dan sebagainya.

Harus diakui, pendekatan yang “tidak memberikan pancing” itu, dan rutin sifatnya, telah menimbulkan ketergantungan. Sehingga kematiannya telah menimbulkan goncangan di kalangan keluarga-keluarganya yang selama ini menerima topangan darinya.

Kepada tetangga terdekat yang tidak mampu, konon, ia juga memberikan bantuan secara rutin, terutama jika mereka sedang mempunyai hajat, apakah itu untuk mengawinkan atau sebagainya. H. Misykat yang mengabdi kepadanya hingga ia meninggal bercerita bahwa bila ada tetangga yang sedang punya hajat, Kiai Hamid memberikan bantuan sebesar 10.000 rupiah plus 10 kg beras. Islam mengajarkan, hari raya merupakan hari di saat umat Islam dianjurkan bergembira sebagai rasa syukur setelah menunaikan ibadah puasa selama sebulan.

Menjelang hari raya, sebagai layaknya ulama, Kiai Hamid sibuk menerima hadiah dan zakat fitrah. Tetapi ia sibuk membaginya kembali kepada handai tolan dan tetangga terdekat. Menurut H. Misykat, jumlah hadiah berupa beras dan sarung untuk tetangga terdekat sctiap tahun tergantung yang dipunyainya dan pemberian orang lain. Tapi yang pasti jumlahnya tidak kurang dari 313 buah, ini adalah jumlah dari pasukan perang Badar (perang di bulan Ramadhan antara Nabi dengan orang kafir).

Penelusuran lebih jauh akan menyimpulkan, bahwa perhatian terhadap orang lain merupakan ciri dari sikap sosialnya yang kuat. Bahwa semua tindakannya itu tumbuh dan sikap penuh perhatian yang tinggi terhadap orang lain. Sehingga kaca H. Hadi, bekas santri dan adik iparnya, “Semua orang merasa paling disayang oleh Kiai Hamid”.

Setiap pagi mulai pukul 03.00, ia suka berjalan kaki berkeliling dari mushallah ke mushallah hingga 1-2 km untuk membangunkan orang-orang, biasanya anak-anak muda yang tidur di tempat ibadah itu. Di samping itu, beberapa rumah tidak luput dari perhatiannya sehingga membuat tuan rumah tergopoh-gopoh demi mengetahui bahwa orang yang mengetuk pintu menjelang subuh itu adalah Kiai Hamid yang sangat disegani.

Sikap kebapakan itulah yang membuat orang yang mengenalnya secara dekat merasa kehilangan ketika ia wafat. Ia selalu dengan penuh perhatian mendengarkan keluhan dan masalah orang lain dan terkadang melalui perlambang perlambang memberikan pemecahan terhadapnya.

Tak cuma itu, ia sering memaksa orang untuk bercerita mengenai apa yang menjadi masalahnya. “Ceritakanlah kepada saya apa yang membuatmu gundah”, desaknya kepada H.A. Shabib Ubaid, meski telah berkali-kali mengatakan tidak ada apa-apa. Akhirnya setelah dibimbing ke kamar di rumahnya, Shabib dengan menangis menceritakan masalah keluarga yang selama ini mengganjal di hatinya.

Di saat lain, orang bercerita bahwa ia masih kekurangan uang untuk menghadapi perkawinan anaknya. Lalu Kiai Hamid memberikan bantuan Rp. 200.000,-. Pemberian uang dengan maksud baik ini sudah bukan rahasia lagi. Selain sering menghajikan orang, sudah puluhan pula orang yang telah naik haji atas biayanya, baik penuh, maupun separoh atau sebagian saja. Kepeloporan, kebapakan dan sikap sosialnya yang dicirikan dengan komitmen ikhlashus shurur dan kepedulian sosial dalam bentuk watak kepemimpinannya. Tapi, lebih dari itu, kepemimpinan yang tidak menonjolkan diri dan dalam banyak hal bahkan berusaha menyembunyikan diri, ternyata cukup efektif dalam kasus Kiai Hamid. Kiai Hamid yang suaranya begitu lirih itu tidak pernah berpidato di depan umum. Tapi di sinilah letak kekuatan Kiai Hamid Pasuruan.

Dikutip dari: Buku 99 Kiai Kharismatik Indonesia Jilid 2 (Pustaka Anda Jombang, 2010)